■王慧骐

去过几次淮安,大多是短暂停留。淮安府署、河下古镇,这类名胜古迹基本只是走马观花,一掠而过。当然,与淮安也有过一些瓜葛,早些年为黄花塘新四军军部纪念馆编过两本书,其中一本是《少年周恩来》的连环画,我出面请了一位青年画家负责绘画,据纪念馆的领导反馈,读者们评价不错。

提到淮安,总会想到一代伟人周恩来,有一次我受邀去盐城的盐南中华海棠园采风,主办方要求写一首诗。我在诗中很自然地写到了与海棠有缘的周恩来夫妇:“……海棠在摇曳中绽出太多的故事/有一则与一对伉俪有关/中南海,西花厅,万隆会议/他们的爱情让海棠写进了历史课本……这‘中华’二字/同那个从淮安走出去的青年不谋而合/‘为中华崛起而读书’,他那时只有十二岁。”(这首诗当时发表在《扬子晚报》上)。

新近受一位曾在淮安财校(现更名为江苏财经职业技术学院)任教多年的友人相邀,去淮安大学城为在淮的六所高校的部分师生做一个讲座,得以接触到一些生活或曾经生活在淮安的人,对这座城市因而有了些感性的认识。

那天的活动几所大学图书馆的负责人和工作人员都来了,与同学们互动交流后,来自江苏护理职业学院图书馆的王老师捧着一摞我近几年出版的图书让我在书的扉页签名,说这是他们陆续购买的馆藏书,难得有机会见上作者本人,留个字以作纪念。王老师很年轻,哈尔滨人,毕业于黑龙江大学图书馆学专业,毕业时是这所学校的图书馆馆长给她通电话,力邀她来这儿工作。如今她已在这儿找到了爱人安下了家。她热情豪爽,建议我明儿一早“去尝尝咱们淮安的杠子面”,俨然把淮安当成自己的故乡了。还有一位淮阴师范学院图书馆的赵老师一直站在我身旁。她知道我早年出版过几本与青年相关的诗集,一定要让我为她迷恋写诗的儿子题写两句寄语。她的手上还拿着一本儿子写的诗集。这是一个多好的母亲啊!担任这次活动主持人的小汤老师,是江苏财经职业技术学院图书馆的副馆长,陕西宝鸡人,2009年西北大学毕业后来到淮安,年轻而知性,谈吐中透出极好的素养。她已在淮安生活15年,在这里结婚生子,与这座城市构成了血脉相连的关系。

富有历史感和个性特征,是一座城市让人记住的重要因素。但光有这些还不够,还需要一些活生生的人,用他们所创造的人生故事,来丰满这座城市的血肉,让人体会到她生命的质感。或南或北而来的异乡人把自己生命的根在这里扎下来,表明这座城市对外来者的包容与接纳。天生我材必有用,前面说到的来自哈尔滨、宝鸡的年轻知识分子在这里大显身手便是很好的例证。还想说说刚认识不久的王教授,他是这次我与淮安大学生交流活动的策划者与促成者。他出生在泰州姜堰,19岁从苏州大学财经专业毕业后被分配至当时的淮安财校做老师,后来担任学校的团委书记、学生处长,38岁那年跨界去做金融保险,干得非常出色,最后做到了省公司高管,还被聘为产业教授。他年轻时一直从事教育工作,对学生充满感情。几十年的工作生涯里,他特别注重阅读,且善于思考,留下了若干关注社会生活的思考性文字。近年闲暇阅读中他注意到一个叫作“扬子江文萃”的微信公众号,每天推送的文章都来自社会基层的普通写作者,“非虚构、接地气、抒真情”的投稿要求和“大众写作、大众阅读、大众传播”的办号理念更是深深吸引了他。王教授特地去拜访“扬子江文萃”的主办者,并在很快的时间内把这位曾在报业创造过奇迹的老领导请到淮安,给他曾经做过多年老师的学校的学子们推广这一让人奋发向上的阅读理念。大学毕业后即来到淮安,他青春的书写和能量的发挥都在这片土地上,他表示退休后还将在这里继续发光发热。这样的一种情怀想来正是这座城市所赋予他的。

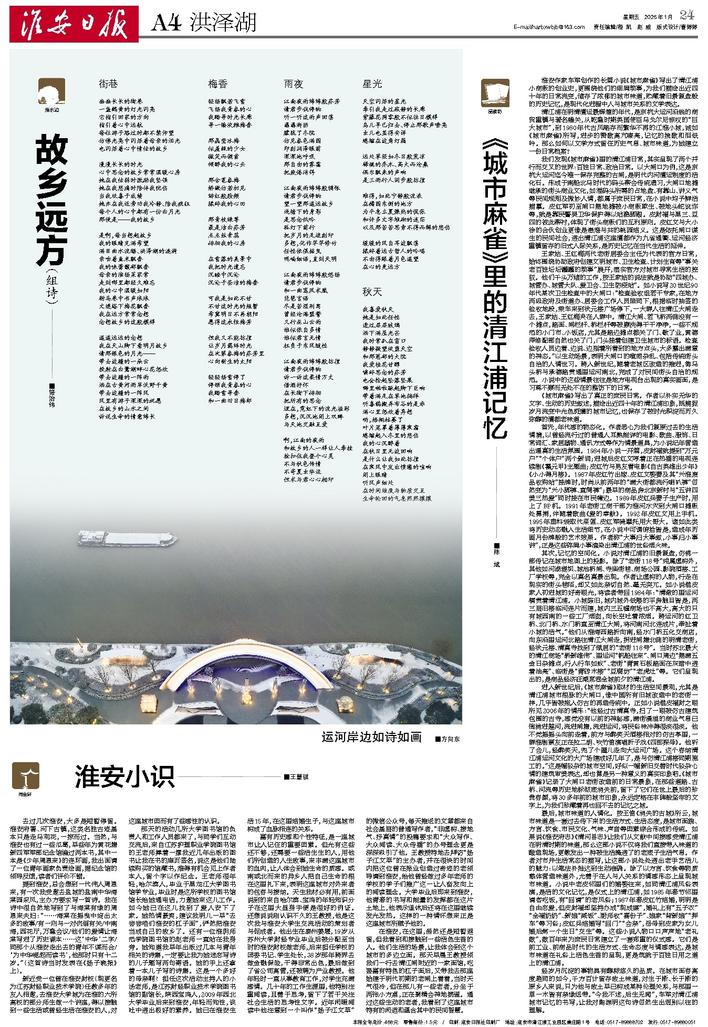

在淮安,在这里,虽然还是短暂逗留,但我看到和接触到一些活色生香的人。他们生活的场景,让我体会到这个城市的多边立面。那天早晨王教授领我们一行去清江闸附近的一家面馆,吃罢富有特色的杠子面后,又带我去那座始建于明代初期的老闸上看看,当时天气很冷,但在那儿有一些老者,分坐于两张小方桌,正在聚精会神地掼蛋。通过这些生动的老者,我看到了这座城市特有的闲适和蕴含其中的民间智慧。