■陈 斌

淮安作家车军创作的长篇小说《城市麻雀》写出了清江浦小商贩的创业史,更围绕他们的细屑琐事,为我们描绘出近四十年的日常流变,储存了浓郁的城市味道,贮藏着旧景复盘般的历史记忆,是现代化进程中人与城市关系的文学表达。

清江浦在明清漕运最辉煌的年代,是京杭大运河沿线的商贸重镇与著名榷关,从乾隆时期英国使臣马戈尔尼惊叹的“巨大城市”,到1980年代古风略存而繁华不再的江淮小城,诚如《城市麻雀》所写,进步的赞歌高亢嘹亮,记忆的挽歌和泪低吟。那么如何以文学方式留住历史气息、城市味道,为她建立一份日常档案?

我们发现《城市麻雀》里的清江浦日常,其实呈现了两个并行而交叉的世界:百姓日常、政治日常。以大闸口为例,这是京杭大运河迄今唯一保存完整的古闸,是明代内河漕运制度的活化石。形成于南船北马时代的码头帮会传统遗习,大闸口地摊继承的街头商业文化,如混码头所需的占地盘、有靠山、讲义气等民间规矩及微妙人情,都属于庶民日常,在小说中均予鲜活描摹。皮红军初至闸口摆地摊被小商贩欺生、被地头蛇讹诈等,就是靠民警吴卫华保护得以站稳脚跟。皮财福与黑三、豆四的彼此帮衬,体现了街头商贩们的互利原则。皮红文与大小徐的合伙创业更像是患难与共的桃园结义。这是依托闸口谋生的民间社会,透出清江浦这座漕都作为九省通衢、运河经济重镇留存的旧式人际关系,是历史记忆在当代生活的延伸。

王家姑、王红梅两代老街居委会主任为代表的官方日常,始终围绕协助政府创建文明城市、卫生检查、计划生育等“事关老百姓坛坛罐罐的琐事”展开,落实官方对城市寻常生活的控驭。他们千头万绪的工作,按王家姑的说法就是协助“四城办、城管办、城管大队、爱卫会、卫生防疫站”。如小说写20世纪90年代某次卫生检查中的大闸口:“检查验收组若干专家,在地方两级政府及街道办、居委会工作人员陪同下,根据临时抽签的验收地段,乘车来到状元楼广场停下,一大群人往清江大闸走去,王家姑、王红梅夹在人群中。清江大闸、若飞桥两侧没有一个摊点,路面、闸栏杆、桥栏杆等被擦洗得干干净净,一些不规范的小门市、小饭店,尤其是路边摊点都关了门、歇了业,黄德萍修配部自然也关了门,门头挂着创建卫生城市的标语。检查验收人员边看、边说、边指着所看到的地方点头,大多露出满意的神态。”以生动场景,表明大闸口的喧闹杂乱、包括传统街头自治的人情世习。跨入新世纪,随着老城区改造的推进,御马头桥与承德路贯通里运河南北,完成了对民间街头自治的规范。小说中的这些情景往往是地方电视台出现的真实画面,是习焉不察而无处不在的整饬下的日常。

《城市麻雀》写出了真正的庶民日常。作者以朴实无华的文字、生动的历史叙述,描绘出近四十年的清江浦印象,既捕捉岁月流变中光色斑斓的城市记忆,也保存了被时光积淀而历久弥醇的漕都老味道。

首先,年代感的物态化。作者悉心为我们复原过去的生活情境,以曾经流行过的普通人耳熟能详的电影、歌曲、服饰、日常词汇、家居器物、通讯方式等作为情景道具,为小说纪年营造出逼真的生活氛围。1984年小说一开篇,皮财福就提到“万元户”“个体户”两个新词;进城后皮红文哼着正在热播的电视连续剧《霍元甲》主题曲;皮红竹与男友看电影《自古英雄出少年》《小小得月楼》。1987年皮红竹出嫁、皮红文娶妻及其“兴淮废品收购站”挂牌时,时尚从前两年的“满大街都流行喇叭裤”忽然变为“兴小脚裤、直筒裤”;最早的商品房北京新村与“五讲四美三热爱”同时挂在市民嘴边。1989年皮红兵妻子生产时,用上了BP机。1991年老街工商干部为淮河水灾到大闸口摊贩处募捐,伴随着歌曲《爱的奉献》。1992年皮红文用上手机。1995年塑料袋取代菜篮、皮红军骑摩托用大哥大。诸如此类将历史动态融入生活细节,在小说中可谓俯拾皆是,造成年历画月份牌般的艺术效果。作者称“大事归大事叙,小事归小事讲”,正是这些碎屑小事渲染出清江浦的世俗烟火味。

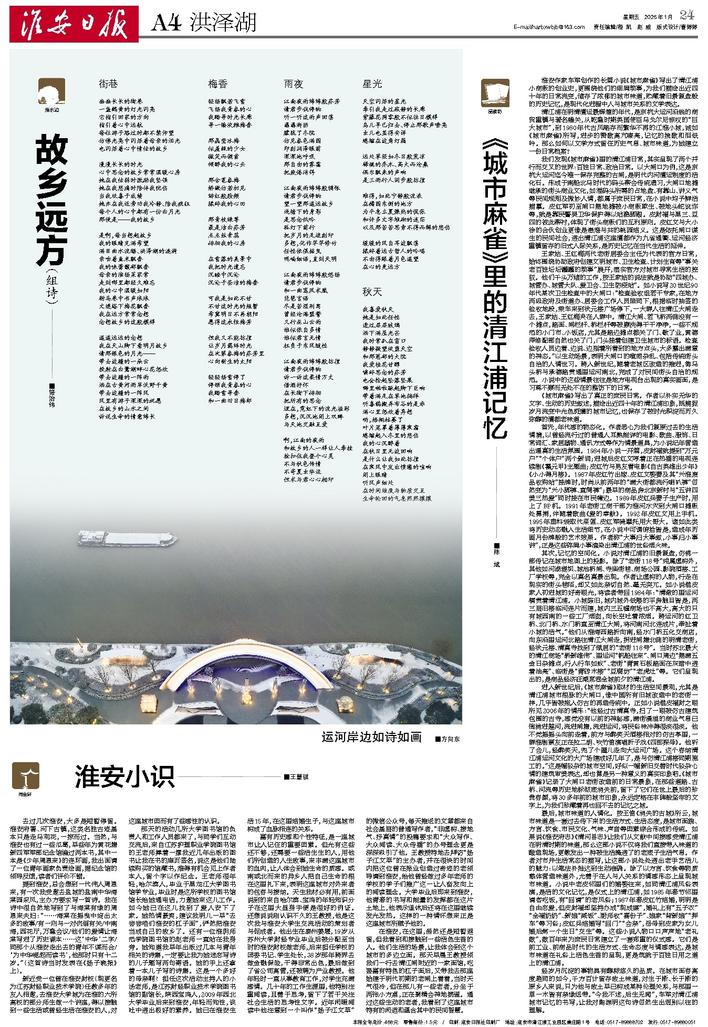

其次,记忆的空间化。小说对清江浦的旧景复盘,仿佛一部传记在城市地图上的投影。除了“老街118号”纯属虚构外,其他如河湖堤坝、城池桥闸、寺庙街巷、商场公园、影院酒楼、工厂学校等,完全以真名真景出现。作者让虚构的人物,行走在现实的街头巷陌,却又如此亲切自然、毫无突兀。如小说借皮家人初进城的好奇眼光,将读者带回1984年:“清澈的里运河横贯着清江浦。小城陈旧,城内城外低矮的平房触目皆是,两三层旧楼临河连片而建,城内三五幢商场也不高大,高大的只有城西南的一些工厂烟囱,向长空吐着浓烟。跨运河的红卫桥、北门桥、水门桥直至清江大闸,将河南河北连成片,牵扯着小城的活气。”他们从淮海西路折向南,经水门桥五化交商店,向东沿里运河北路往清江大闸走,拐进闸塘北侧的明清老街,经状元楼、清真寺找到了僦居的“老街118号”。当时苏北最大的清江商场“崭新雄伟”、里运河“帆船往来”、闸口周边“摆满五金日杂摊点,行人行车如蚁”、老街“青黄石板路面在灰暗中透着油亮”、临街是“青砖木楼”“豆腐坊”“老虎灶”等。它们呈现出的,是商品经济狂潮席卷全城前夕的清江浦。

进入新世纪后,《城市麻雀》取材的生活空间景观,尤其是清江浦城市根脉的大闸口,像中国所有旧城改造中的老街一样,几乎皆被拖入仿古的再造传统中。正如小说借皮福财之眼所见2006年的情形:“他经过古清真寺,扫了一眼被仿古建筑包围的古寺,感觉没有以前的神秘感,满街漫溢的商业气息已倒淌进越河,流进闸塘,流进运河,将民俗味冲得很淡很淡。他不觉摇摇头向前走着,前方与醉笑天酒楼相对的仿古亭里,一群淮剧票友正在拉二胡、吹竹笛演唱折子戏《四郎探母》。他听了会儿,经醉笑天,兜了个圈儿走向大运河广场。这个容纳清江浦运河文化的大广场建成好几年了,是与仿清江浦楼同期施工的。”这是幅驳杂的城市空间,好似一幅新旧交替时代驳杂心情的建筑审美表达,却也算是另一种意义的真实印象吧。《城市麻雀》记录了大闸口老街改造前的日常景象,在那些道路、古桥、河流等历史地标彻底消失前,留下了它们在世上最后的珍贵容颜,将30多年前的城市印象,永远定格在丰碑般坚牢的文字上,为我们珍藏着再也回不去的记忆之城。

最后,城市味道的人情化。按王笛《消失的古城》所云,城市味道是一套过去传下来的生活方式、生活态度,是城市面貌、方言、饮食、市民文化、气味、声音等因素综合形成的传统。如果说《淮安府志》《清河县志》让我们从文献中间接感受清江浦在明清时期的味道,那么这部小说不仅将我们直接带入味道的酿造现场,更散发出一种被生活腌透了的老底子生活气息。作者对市井生活常态的描写,让这部小说处处透出老手艺活儿的魅力:以笔法朴拙达到生动准确。除了以方言、饮食等物质载体营造味道外,尤善于在人与人关系的情感形态上呈现城市味道。小说中老皮邻里们的婚娶往来,如同清江浦风俗表演,是活的文化记忆,是仪式上的清江浦,如1985年春节邻里请客吃饭,有“回请”的老风俗;1987年春皮红竹结婚,明明是自由恋爱,但皮财福却坚持办成“现成媒”,婚礼上有“五子衣”“全福奶奶”、新娘“减饭”、厨师收“喜份子”、娘家“背新娘”“押车”等习俗;皮红兵结婚写“回门”“会亲”,岳母到皮家为女儿婚后第一个生日“交生”等。这些小说人物口口声声地“老礼数”,数百年来为庶民日常建立了一套郑重的仪式感。它们是前工业、前商品时代的生活方式、生命态度与情感表达,是城市味道在礼俗上活色生香的呈现,更是筑就于百姓日用之道上的清江浦。

经岁月沉淀的事物具有醇秾悠久的品质。在城市面容高度趋同的如今,千方百计留存故土味道,对生于斯、长于斯的原乡人来说,只为他与故土早已构成某种伦理关系,与那里一草一木皆有亲缘纽带。“今我不述,后生无闻”,车军对清江浦城市记忆的书写,让我对陶渊明这句诗忽然生出迥别以往的理解。