2024年盛夏的一个周末,阳光正好,市一院的羽毛球场热闹非凡,市民们在这里挥洒汗水,享受运动的快乐。然而,一场突如其来的危机打破了这份惬意,一名17岁的男生在打球过程中突然倒地,失去意识,心跳呼吸骤停。现场瞬间陷入慌乱,周围的人纷纷围拢过来,有人大声呼喊,有人试图拨打急救电话,却没人敢轻易上前施救。

就在这千钧一发之际,前来运动的陈亮恰好路过。“让一让!我是急诊科医生!”陈亮的声音穿透混乱的人群,他迅速挤到男生身边,跪在地上开始紧急评估。凭借多年的临床经验,他快速判断出男生处于心跳呼吸骤停状态,必须立即进行心肺复苏。没有丝毫犹豫,陈亮解开男生的衣领,清理口腔异物,随后双手交叠,开始有节奏地按压胸部,同时指导身边的热心市民拨打医院急救电话,并寻找附近的体外除颤仪(AED)。

按压、通气、观察反应,陈亮的动作标准而有力,每一次按压都在为男生的生命争取时间。时间一分一秒地过去,对陈亮和现场所有人来说,这几分钟却像几个小时一样漫长。当按压进行到第4分钟时,男生的手指突然轻微动了一下,紧接着,他发出了微弱的呻吟声。“有反应了!”陈亮心中一喜,手上的动作却没有停下,继续进行心肺复苏,直到抢救室的工作人员赶到。

男生被迅速转入急诊抢救室,经过进一步检查,考虑为剧烈运动导致的心跳骤停。由于抢救及时,男生的生命体征逐渐平稳,经过后续治疗,顺利康复出院。事后,男生的家长专程来到医院,握着陈亮的手泣不成声:“陈主任,谢谢您!是您给了孩子第二次生命,您就是我们家的救命恩人!”面对家属的感谢,陈亮只是温和地说:“这是我作为医生应该做的,只要患者能平安康复,所有的付出都值得。”

与死神博弈的生命续航战

如果说羽毛球场的救援是“短平快”的紧急作战,那么面对暴发性心肌炎、急性呼吸衰竭等危重疾病,陈亮和他的团队则需要展开一场场漫长而艰巨的“持久战”。在这些战役中,ECMO技术成为他们手中的“王牌武器”,帮助无数危重患者渡过生命难关。

中学教师陈老师就是ECMO技术的受益者之一。2025年6月中旬,陈老师因持续高烧、胸闷气短来到医院就诊,经过检查,被确诊为暴发性心肌炎。暴发性心肌炎是一种病情凶险、进展迅速的疾病,患者往往在短时间内出现严重心力衰竭、心源性休克,死亡率极高。入院时,陈老师的生命体征已经极其不稳定,血压持续下降,呼吸微弱,随时面临生命危险。

“立即启动ECMO治疗!”陈亮在全面评估病情后,果断下达指令。ECMO技术俗称“人工肺”,能替代患者的心肺功能,为治疗原发病争取宝贵时间,但这项技术对操作团队的专业水平要求极高,不仅需要精准的穿刺置管,还需要在治疗过程中密切监测患者的各项指标,及时调整参数,稍有不慎就可能引发严重并发症。

接到指令后,急诊团队迅速行动起来,医护人员分工明确,有的准备ECMO设备,有的为患者进行术前评估,有的与家属沟通病情。陈亮带领团队成员操作穿刺置管,动作精准而稳健,每一个步骤都严格按照操作规程进行。经过15分的紧张操作,ECMO设备成功运转,陈老师的血氧饱和度逐渐上升,血压也慢慢稳定下来。

然而,ECMO治疗只是开始,后续的护理和治疗同样至关重要。在陈老师使用ECMO的日子里,陈亮和他的团队几乎24小时守在病房外,密切关注患者的病情变化。他们每天多次调整ECMO参数,根据患者的肝肾功能、凝血功能等指标调整治疗方案,预防感染、出血等并发症的发生。为了让陈老师保持良好的身体状态,护士们每天为他进行肢体活动、口腔护理,定时翻身拍背,精心照顾他的饮食和起居。

在团队的共同努力下,陈老师的病情逐渐好转,心功能慢慢恢复。当ECMO成功撤机的那一刻,医护人员都露出了欣慰的笑容。看着陈老师从昏迷不醒到逐渐清醒,再到能够正常交流,陈亮感慨地说:“暴发性心肌炎的治疗就像走钢丝,每一步都不能出错,好在我们团队齐心协力,最终战胜了死神。”如今,陈老师已经康复出院。他常常对家人及身边同事说:“是陈亮医生和急诊团队给了我重新站在这里的机会,他们是最可爱的人。”

除了陈老师,杨女士、潘女士等多名暴发性心肌炎患者,以及重症肺炎合并急性呼吸衰竭的朱女士,也都在陈亮和急诊团队的ECMO治疗下重获新生。

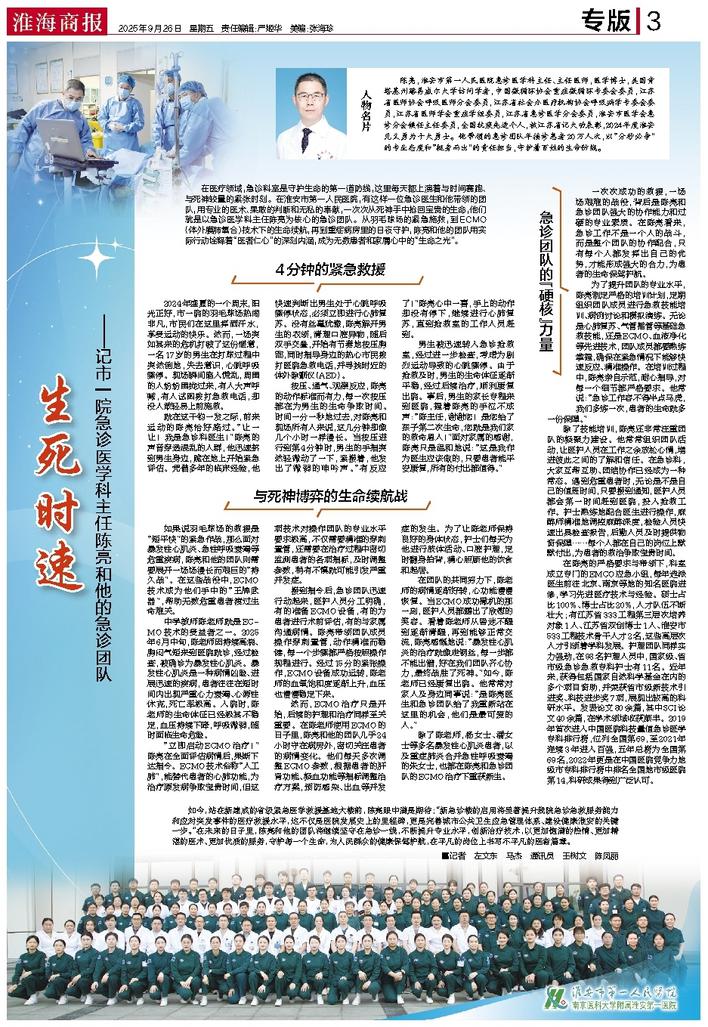

急诊团队的“硬核”力量

一次次成功的救援,一场场艰难的战役,背后是陈亮和急诊团队强大的协作能力和过硬的专业素质。在陈亮看来,急诊工作不是一个人的战斗,而是整个团队的协作配合,只有每个人都发挥出自己的优势,才能形成强大的合力,为患者的生命保驾护航。

为了提升团队的专业水平,陈亮制定严格的培训计划,定期组织团队成员进行急救技能培训、病例讨论和模拟演练。无论是心肺复苏、气管插管等基础急救技能,还是ECMO、血液净化等先进技术,团队成员都要熟练掌握,确保在紧急情况下能够快速反应、精准操作。在培训过程中,陈亮亲自示范,耐心指导,对每一个细节都严格要求。他常说:“急诊工作容不得半点马虎,我们多练一次,患者的生命就多一份保障。”

除了技能培训,陈亮还非常注重团队的凝聚力建设。他常常组织团队活动,让医护人员在工作之余放松心情,增进彼此之间的了解和信任。在急诊科,大家互帮互助、团结协作已经成为一种常态。遇到危重患者时,无论是不是自己的值班时间,只要接到通知,医护人员都会第一时间赶到医院,投入抢救工作。护士熟练地配合医生进行操作,麻醉师精准地调控麻醉深度,检验人员快速出具检查报告,后勤人员及时提供物资保障……每个人都在自己的岗位上默默付出,为患者的救治争取宝贵时间。

在陈亮的严格要求与带领下,科室成立专门的EMCO应急小组,每年选派医生前往北京、南京等地的知名医院进修,学习先进医疗技术与经验。硕士占比100%、博士占比20%,人才队伍不断壮大;有江苏省333工程第三层次培养对象1人、江苏省双创博士1人、淮安市533工程技术骨干人才2名,这些高层次人才引领着学科发展。护理团队同样实力强劲,在98名护理人员中,国家级、省市级急诊急救专科护士有11名。近年来,获得包括国家自然科学基金在内的多个项目资助,并荣获省市级新技术引进奖、科技进步奖7项,展现出较高的科研水平。发表论文80余篇,其中SCI论文40余篇,在学术领域收获颇丰。2019年首次进入中国医院科技量值急诊医学专科排行榜,位列全国第69,至2021年连续3年进入百强,五年总榜为全国第69名,2022年更是在中国医院竞争力地级市专科排行榜中排名全国地市级医院第14,科研成果得到广泛认可。

如今,站在新建成的省级紧急医学救援基地大楼前,陈亮眼中满是期待:“新急诊楼的启用将显著提升我院急诊急救服务能力和应对突发事件的医疗救援水平,这不仅是医院发展史上的里程碑,更是完善城市公共卫生应急管理体系、建设健康淮安的关键一步。”在未来的日子里,陈亮和他的团队将继续坚守在急诊一线,不断提升专业水平,创新治疗技术,以更加饱满的热情、更加精湛的医术、更加优质的服务,守护每一个生命,为人民群众的健康保驾护航,在平凡的岗位上书写不平凡的医者篇章。

■记者 左文东 马杰 通讯员 王树文 陈凤丽