近日,在第十四届中国艺术节闭幕式上,第十八届文华奖评选结果揭晓,包括话剧《北上》在内的15部作品获得文华剧目奖。文华奖是我国专业舞台艺术领域政府最高奖,由文化和旅游部设立,每三年评选一次。

值得关注的是,新华网“文化观察”栏目11月7日发表文章提出,文华奖话剧《北上》让千年运河文化在舞台上重生。

《北上》是我国当代作家徐则臣的长篇小说代表作,也是第十届茅盾文学奖获奖作品。今年上半年,根据《北上》改编的同名电视剧在央视一套黄金时段播出,在国内引起很大的反响。

《北上》以大运河为背景,通过沿岸少年的人生轨迹,展现百余年来运河两岸的历史变迁、文化传承与时代风貌,描绘了一幅运河版的“清明上河图”。这部作品以杰出的叙事手法和高超的语言艺术,讲述了运河岸边几代人传承梦想、共同奋斗的故事,正如书的封面上一行字——“一条河流与一个民族的秘史”。

与许多经典小说一样,作者在《北上》中讲述了淮安的历史地位,生动描写了运河沿岸的自然景观和风土人情。徐则臣青年时期曾在淮安求学。与运河朝夕相处的经历,使他笔下的淮安更具风采,让我们能够从中读到那个年代淮安的人文故事和历史沧桑。

《北上》的故事发生在1901年,起点在江南的无锡城,主人公是谢平遥和小波罗。开篇不久,徐则臣就不吝笔墨地写起淮安,让人们感受到这座运河城市所蕴含的文化力量与情感厚度,瞬间把读者带进了那个久远的年代。

循着《北上》章节的顺序,来看看徐则臣是如何描写淮安的——

1901年,北上(一)

不想某日,酒馆里突然安静了下来,才发现谢平遥不见了。他去了漕运总督府,那里缺个翻译。

漕运总督府位于江苏省淮安市淮安区。淮安的漕运管理机构始于隋朝,当年隋炀帝开凿大运河畅通南北,便在淮安设立漕运专署。宋朝在此设立江淮转运使。明清时期,漕运的地位进一步提升,朝廷便在此设置了总督漕运部院衙门,作为统管全国漕运事务的最高行政机构。也有了“凡湖广、江西、浙江、江南之粮船,衔尾至山阳,经漕督盘查,以次出运河。虽山东、河南粮船不经此地,亦遥禀戒约。故漕政通乎七省,而山阳实属咽喉要地也。”的说法。

书中接着写道:

漕,水转谷也。宋元以降,漕船千万,沿运河北向,源源不断把江南鱼米送到北方京城,那里的帝王将相和百万戍边兵士张着嘴要吃饭。吃饭是大事,运粮也是大事,管运粮的事当然也是大事。

漕运总督管着文武官员近三百号,还有仓储、造船和卫漕兵丁两万余人;漕运总督部院下辖的造船厂好多家,最大的位于清江浦,距衙门二十里路。

谢平遥为什么要来淮安?来淮安干什么?因为他想干点实事。就凭这一点,说明他是一个有目标、想进取的人。

于是,谢平遥收拾行装,星夜赶往淮安。路远水长,搭车、步行、大船、小船,还蹭过放排人的竹筏子。到了淮安的那天早上,痛痛快快吃了两大碗当地著名的长鱼面,然后一身热乎劲儿去衙口报到。

《北上》中初次提到淮安长鱼面,而且谢平遥痛痛快快吃了两大碗。这也许是他第一次品尝淮安长鱼面,两大碗的量可以说是大饱口福了。

谢平遥在淮安第四年刚过两个月零三天,被派到清江浦造船厂工作。那时,他从来淮巡察的京城官员那里得知,京城变法了。这个消息让谢平遥兴奋了一段时间。后来得知变法失败了,谢平遥有点失落。心情不好,何以解忧?惟有长鱼面。

好在造船厂旁有家面馆,谢平遥隔三差五早上去吃碗面,面条热乎乎地下了肚,这一天才能稍稍踏实一点。但饭量明显小了,老板娘亲自下厨做的正宗长鱼面,他也只吃得下一碗。

淮安长鱼面是地方特色美食,名气很大,历史可追溯至五代时期,2020年跻身“江苏十大面条”榜单。徐则臣一定吃过,否则也不会在书中再三提起。

随着时间推移,漕运环境发生很大的变化,原因除了漕运需求量减少外,还有黄河与淮河经常泛滥,阻断漕路。谢平遥来到这里时,船厂已经日渐式微。

此时的情景是:漕运到了这一天,稍微懂行的都知道没戏了,只是宣判死刑早一点晚一点而已。造船厂也没了劲头儿,几副漕船的骨架戳在巨大的厂房里,几个月无人问津。因为靠近河边,禽鸟纷纷落户船舱。有一回,谢平遥去厂房,对一艘烂尾的漕船狠狠打出一拳,两只野鸡擦着他的耳朵扑棱棱地飞出来。

谢平遥决定离开船厂,去北方另谋出路。

还是在一个吃了长鱼面的上午,谢平遥给上头递交了辞呈。两碗面吃下去,胀得想吐,他憋着。这是个仪式,新生活开始了。

一个人来到一个地方,从吃完两碗长鱼面开始;去另外一个地方,又吃完两碗长鱼面离开。把这当作一种仪式,作家的构思让人叹为观止、敬佩万分!

2014年,大河潭

在此篇章中,对于淮安的名胜古迹和老地名,徐则臣如数家珍、信手拈来:大运河与淮河入海水道交汇的“水上立交”、里运河、裁弯取直后的新辟大运河、淮安船闸、漕运总督府、漕运博物馆、镇淮楼、文通塔、河下古镇、板闸、大闸口、老坝口、清江浦楼、御码头、若飞桥、南船北马碑、水门桥、北门桥、都天庙、慈云寺、石码头、花街、文庙、大王庙、丰济仓、西长街水龙局、清晏园、废黄河、码头镇、洪泽湖大堤、仁义礼智信五坝……

淮扬菜历史悠久,始于春秋,兴于隋唐,盛于明清,色香味俱全,素有“东南第一佳味”的誉称。

书中写道:晚饭我请,附近的馆子“淮扬府”。孙宴临说这家的淮扬菜比较正宗。充分采纳孙宴临的建议,点了蟹粉狮子头、大煮干丝、梁溪脆鳝、平桥豆腐、虾仁蒲菜和鸡丝粉皮,主食茶馓和黄桥烧饼。

对大闸口的描写,再现了旧时漕船过闸的情景:大闸口当年是漕运的襟喉,堵上了,漕船上不去、下不来。因为闸前水势凶猛,大部分时间里过船须动用绞关,只有一等一的高手才敢顺水下船。绞关固定在两岸高坡上,硬木做成绞盘,拉船的缆绳缠到绞盘上,大船过闸用四个绞关,小的用两个。缆绳的另一头套在船桩上,过闸时,绞关的闸工根据闸上的锣声疾缓来用力,锣敲得紧,那得一圈圈拼命绞。

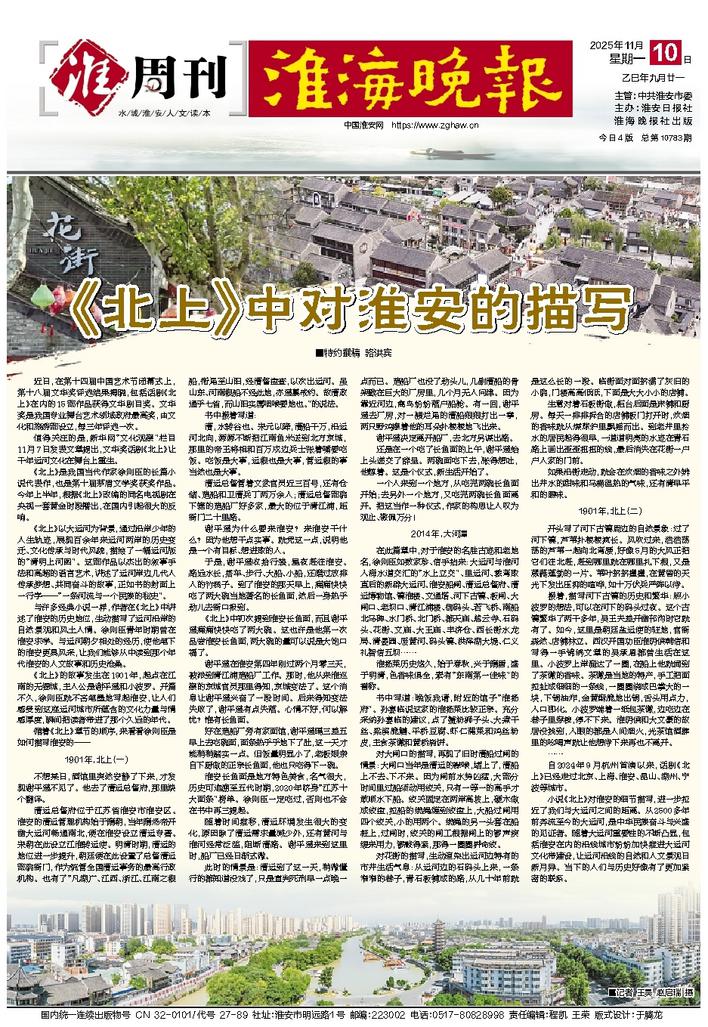

对花街的描写,生动渲染出运河边特有的市井生活气息:从运河边的石码头上来,一条窄窄的巷子,青石板铺成的路,从几十年前就是这么长的一段。临街面对面挤满了灰旧的小院,门楼高高低低,下面是大大小小的店铺。

生意对着石板街做,柜台后面是床铺和厨房。每天一排排拆合的店铺板门打开时,炊烟的香味就从煤球炉里飘摇而出。到老井里拎水的居民起得很早,一道道明亮的水迹在青石路上画出歪歪扭扭的线,最后消失在花街一户户人家的门前。

如果沿街走动,就会在炊烟的香味之外辨出井水的甜味和马桶温热的气味,还有清早平和的暖味。

1901年,北上(二)

开头写了河下古镇周边的自然景象:过了河下镇,芦苇扑棱棱疯长。风吹过来,浩浩荡荡的芦苇一起向北弯腰,好像5月的大风正把它们往北赶,赶到哪里就在哪里扎下根,又是葳蕤蓬勃的一片。苇叶挤挤撞撞,在黄昏的天光下发出压抑的喧哗,如十万伏兵严阵以待。

接着,描写河下古镇的历史和繁华:照小波罗的想法,可以在河下的码头过夜。这个古镇繁华了两千多年,吴王夫差开凿邗沟时它就有了。如今,这里是朝廷盐运使的驻地,官衙森然、店铺林立。西汉开国功臣淮阴侯韩信和写得一手锦绣文章的吴承恩都曾生活在这里。小波罗上岸溜达了一圈,在船上他就闻到了茶馓的香味。茶馓是当地的特产,手工把面拉扯成细细的一条线,一圈圈绕成巴掌大的一块,下锅油炸,金黄酥脆地出锅,舌头用点力,入口即化。小波罗端着一纸包茶馓,边吃边在巷子里穿梭,停不下来。淮阴侯和大文豪的故居没找到,入眼的都是人间烟火,光茶馆酒肆里的吆喝声就让他想待下来再也不离开。

……

自2024年9月杭州首演以来,话剧《北上》已经走过北京、上海、淮安、昆山、湖州、宁波等城市。

小说《北上》对淮安的细节描写,进一步拉近了我们与大运河之间的距离。从2500多年前奔流至今的大运河,是中华民族奋斗与兴盛的见证者。随着大运河重要性的不断凸显,包括淮安在内的沿线城市纷纷加快推进大运河文化带建设,让运河沿线的自然和人文景观日新月异。当下的人们与历史好像有了更加紧密的联系。