■赵建业

家乡集镇农贸市场,唱主角的是菜市场。在家乡三河小镇,每当“三六九”逢集,集市上充满熙熙攘攘的人流和琳琅满目的生活用品。我总会悠闲地逛一圈,买些新鲜蔬菜、鱼虾,购置些居家用品,心满意足地满载而归。而在30年前,家乡的小镇集市远没有现在这般热闹。

家乡人上街,一直说“去赶集”。一四七,逢赵集;二五八,逢双沟;三六九,逢三河。逢集时,人们提篮挑担、纷至沓来,卖的大多是自家的蔬菜、鸡蛋、粮食;回家时,顺便打上一壶菜籽油,购置种地的农具……

我家的村子在五乡干河南面,北面是双沟太平的村庄,村东头是南甸农田地界。从家里到双沟、三河的距离差不多,都是六七公里,距离赵集三四公里远。宁连路没有修建的时候,赵集的集市在“赵圩”。宁连路通车后,“赵集街”移到了公路边。“赵集”不属于街镇,地处三个乡镇的交界处,由于特殊的地理位置,吸引了共和、双沟、万集、三河多地的村民前去赶集。那时,赵集的集市一直是露天的。卖菜的村民,在地上铺开塑料口袋,将蔬菜整齐地摆在上面。摊位按先来后到的顺序,沿路两边一字排开。我卖的是几把韭菜,旁边一名十五六岁的小姑娘卖的品种很多,有西红柿、青椒、茄子、包菜、芹菜、萝卜、大白菜……

去三河街,村邻一直说“赶八里”。路北端是卫生院的几间平房,南面沿街一排是粮站、食品站、供销社、邮电局,最南端是学校。三河老邮局十字路口的路边就是集市。

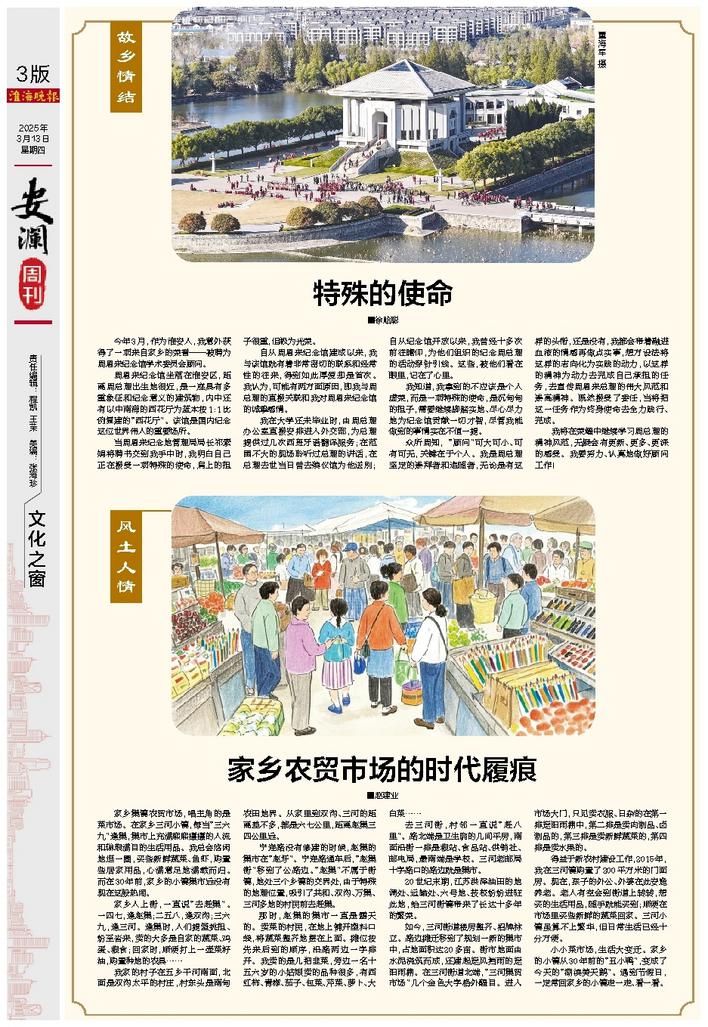

20世纪末期,江苏洪泽油田的地调处、运输处、六号地、技校纷纷进驻此地,给三河街镇带来了长达十多年的繁荣。如今,三河街道楼房整齐、招牌林立。路边摊迁移到了规划一新的集市中,占地面积达20多亩。街市地面由水泥浇筑而成,还建起遮风挡雨的遮阳雨棚。在三河街道北端,“三河集贸市场”几个金色大字格外醒目。进入市场大门,只见卖衣服、日杂的在第一排遮阳雨棚中,第二排是卖肉制品、卤制品的,第三排是卖新鲜蔬菜的,第四排是卖水果的。得益于新农村建设工作,2015年,我在三河镇购置了200平方米的门面房。现在,孩子的外公、外婆在此安逸养老。老人有空会到街道上转转,想买的生活用品,随手就能买到;顺便在市场里买些新鲜的蔬菜回家。三河小镇虽算不上繁华,但日常生活已经十分方便。小小菜市场,生活大变迁。家乡的小镇从30年前的“丑小鸭”,变成了今天的“湖滨美天鹅”。遇到节假日,一定常回家乡的小镇走一走、看一看。